Wärmepumpen und Altbauten – das soll nicht zusammenpassen? Ist das nur ein altes Vorurteil oder steckt mehr dahinter? Für viele Besitzer älterer Häuser ist das keine theoretische Frage, sondern ein ganz praktisches Problem: Die alte Heizung muss raus – aber was kommt danach?

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Ja, es geht. Wärmepumpen können auch in vielen Bestandsgebäuden eine effiziente und zukunftsfähige Heizlösung sein – trotz aller Skepsis. Die Technik hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Mit der richtigen Planung und individuellen Anpassungen lässt sich der Umstieg gut umsetzen.

Mythos versus Realität: Warum Wärmepumpen auch im Altbau punkten

Einer der hartnäckigsten Mythen: Wärmepumpen würden nur in topmodernen Neubauten effizient funktionieren. Doch genau das widerlegen umfangreiche Praxistests und wissenschaftliche Untersuchungen. Insbesondere die Effizienzstudie von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden sowie der noch laufende Feldtest des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). Die Forschungen zeigen: Nicht das Baujahr eines Hauses ist entscheidend, sondern sein energetischer Zustand und wie effizient das Heizsystem zur jeweiligen Einbausituation passt.

Aber was bedeutet Effizienz bei einer Wärmepumpe eigentlich? Ein zentraler Begriff ist hier die sogenannte Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie beschreibt, wie viele Einheiten Wärme die Heizung im Jahresdurchschnitt aus einer Einheit Strom erzeugt. Eine JAZ von 3 bedeutet also: Aus einem Teil Strom werden drei Teile Wärme. Für Altbauten gilt ein Wert ab 3 in der Regel als gut.

Die Studien des Fraunhofer ISE liefern dazu konkrete Daten aus der Praxis: Luft/Wasser-Wärmepumpen – also solche, die Energie aus der Umgebungsluft ziehen und besonders häufig installiert werden – erreichten in den untersuchten Altbauten durchschnittliche Jahresarbeitszahlen zwischen 3,1 und 3,3. Noch besser schnitten Sole/Wasser-Wärmepumpen ab, die Erdwärme nutzen: Hier lag der Durchschnitt bei 4,1.

Aber was ist mit der Wärmepumpe im tiefsten Winter – so lautet an dieser Stelle meist ein Einspruch. Selbst unter extremen Bedingungen wie während der Kältewelle in Deutschland im Februar 2021 mit Durchschnittstemperaturen von minus 3,6 Grad Celsius zeigte sich, was Wärmepumpen im Altbau leisten können: Die mittlere Effizienz lag selbst dann noch bei 2,3. Heißt konkret: Auch bei Frost wurde mehr als doppelt so viel Wärme erzeugt, wie an Strom verbraucht wurde. Dass die Technik funktioniert, zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Ausgerechnet die Länder mit den kältesten Wintern, allen voran die skandinavischen Staaten, setzen am stärksten auf Wärmepumpen. Nirgendwo sonst in Europa werden pro tausend Einwohner mehr Geräte installiert .

Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern Ergebnis technischer Fortschritte. Moderne Wärmepumpen sind heute deutlich leistungsfähiger als noch vor einigen Jahren, arbeiten flexibler und können gezielter auf die besonderen Anforderungen von Bestandsgebäuden reagieren.

Neue Technologie, mehr Flexibilität beim Einsatz

Auch die Vorlauftemperatur ist für die Effizienz von Wärmepumpen entscheidend. Sie bezeichnet die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Je höher sie sein muss, damit genug Wärme ankommt, desto mehr Energie wird benötigt.

Genau hier setzen sogenannte Hochtemperatur-Wärmepumpen an. Sie wurden speziell für Gebäude entwickelt, in denen höhere Vorlauftemperaturen nötig sind – etwa, weil alte Heizkörper verbaut sind oder die Dämmung noch zu wünschen übrig lässt. Diese Wärmepumpen können Vorlauftemperaturen von 70 oder sogar 80 Grad Celsius erreichen. Technisch wird das häufig über spezielle Kältekreisläufe wie Zweikreis-Systeme oder durch besondere Kältemittel ermöglicht. Damit lassen sich Wärmepumpen auch dort einsetzen, wo Standardmodelle an ihre Grenzen stoßen würden.

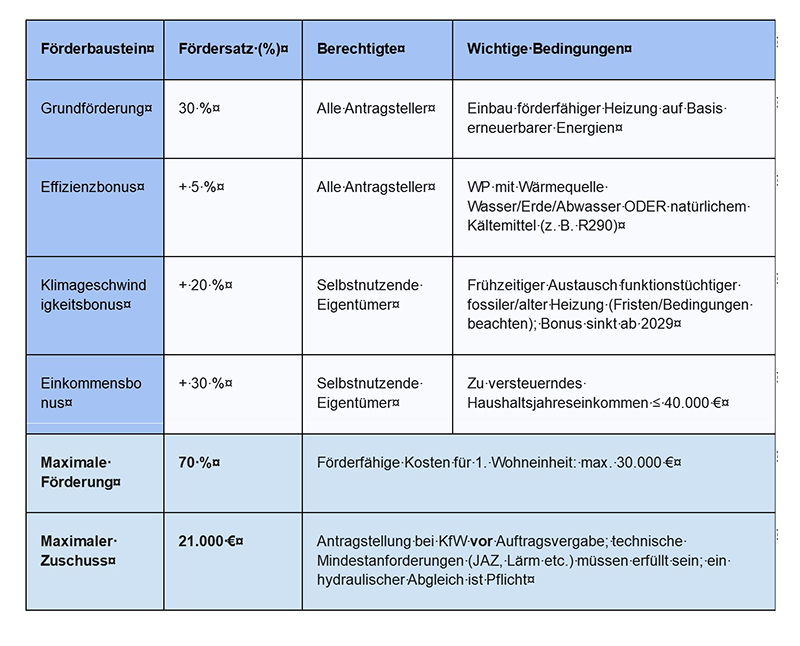

Ein weiterer wichtiger Trend: der Einsatz natürlicher Kältemittel, vor allem Propan (R290). Es ist deutlich klimafreundlicher als viele ältere synthetische Stoffe und bringt gleichzeitig technische Vorteile mit. Denn die Eigenschaften von Propan ermöglichen auch bei einfachen Einkreis-Heizsystemen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 oder 75 Grad – bei guter Effizienz. Solche Geräte können eine interessante Alternative zu den Hochtemperatur-Modellen sein. Und: Wer auf natürliche Kältemittel setzt, wird belohnt – mit einem zusätzlichen Effizienzbonus von fünf Prozent bei der staatlichen Förderung (siehe Tabelle, Stand: April 2025).

Machen Sie Ihr Haus fit für die Wärmepumpe: Schlüsselfaktoren für den Erfolg

Damit die Wärmepumpe im Bestandsgebäude ihr volles Potenzial entfalten kann, müssen einige Voraussetzungen stimmen. Glücklicherweise lassen sich diese oft mit überschaubarem Aufwand schaffen

- 1. Heizkörper unter der Lupe

Ein zentraler Punkt sind die vorhandenen Heizkörper. Ein kompletter Austausch gegen eine Fußbodenheizung ist in der Regel nicht nötig. In vielen Fällen reicht es aus, nur die Heizkörper in denjenigen Zimmern durch größere Modelle zu ersetzen, wo zu wenig Wärme ankommt. Die größere Oberfläche gibt mehr Wärme ab und hilft dabei, die Systemtemperatur insgesamt zu senken – eine oft überraschend kosteneffiziente Maßnahme. In einem Forschungsprojekt des Umweltbundesamts konnte so durch den Austausch von gerade einmal sieben Prozent der Heizkörper die nötige Vorlauftemperatur von 75 auf 55 Grad gesenkt werden.

Eine weitere Möglichkeit sind spezielle Niedertemperatur-Heizkörper. Sie sind so konstruiert, dass sie auch bei Vorlauftemperaturen unter 45 Grad noch ausreichend Wärme abgeben – entweder dank einer besonders großen Oberfläche oder mithilfe kleiner integrierter Lüfter, die die erwärmte Luft im Raum verteilen.

Hausbesitzer können sogar selbst testen, wie gut ihr Zuhause vorbereitet ist: An einem kalten Wintertag einfach die Vorlauftemperatur der alten Heizung auf 55 Grad Celsius begrenzen und alle Thermostate voll aufdrehen. Werden die Räume trotzdem angenehm warm? Dann stehen die Chancen gut, dass die vorhandenen Heizkörper auch mit einer Wärmepumpe zurechtkommen. Tatsächlich sind viele Heizkörper in älteren Gebäuden häufig großzügiger dimensioniert als nötig – was sich bei niedrigerer Systemtemperatur als Vorteil erweist.

- 2. Hybrid-Systeme: Brücke zur Wärmepumpe

Eine weitere Option sind sogenannte Hybridheizungen. Dabei wird die neue Wärmepumpe mit einer bestehenden oder ebenfalls neuen Gas- oder Ölheizung kombiniert. Die Idee dahinter: Die Wärmepumpe übernimmt den Großteil der Arbeit und deckt den alltäglichen Wärmebedarf effizient und klimafreundlich ab. Nur an besonders kalten Tagen oder bei einem erhöhten Bedarf an Warmwasser springt die fossile Heizung unterstützend ein. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang vom bivalenten Betrieb.

Ganz ohne Haken ist das Konzept allerdings nicht: Wer auf ein Hybridsystem setzt, betreibt zwei Heiztechniken parallel. Das erhöht die technische Komplexität und kann langfristig auch zu höheren Wartungs- oder Instandhaltungskosten führen.

- 3. Die Gebäudehülle: Warum Dämmung (fast) immer hilft

Ein wichtiger Hebel für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe im Altbau ist die energetische Qualität der Gebäudehülle. Der besondere Vorteil liegt in einer Art „doppelten Dividende“: Eine gute Dämmung reduziert nicht nur den gesamten Wärmebedarf, sie ermöglicht gleichzeitig auch niedrigere Vorlauftemperaturen und genau das verbessert die Effizienz der Wärmepumpe deutlich.

Oft müssen es dabei gar keine Komplettsanierungen sein. Schon gezielte Einzelmaßnahmen können ausreichen, um die Voraussetzungen für den Wärmepumpenbetrieb deutlich zu verbessern. Besonders relevant sind dabei typische Schwachstellen vieler Altbauten: das Dach oder die oberste Geschossdecke, über die häufig viel Wärme entweicht – hier lässt sich oft mit vergleichsweise wenig Aufwand viel erreichen. Auch die Fassade spielt eine wichtige Rolle. Je nach Bauweise kommen unterschiedliche Verfahren infrage: etwa Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), hinterlüftete Vorhangfassaden, Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk oder – wenn außen keine Veränderung möglich ist – auch eine Innendämmung. Nicht zu vergessen: alte Fenster und Türen. Undichte Rahmen oder einfachverglaste Scheiben gehören zu den größten Wärmeverlustquellen im Haus.

Den Umstieg finanzieren: Fördertöpfe und nachhaltige Kredite

Die Investition in eine Wärmepumpe und möglicherweise auch in zusätzliche Sanierungsmaßnahmen ist für viele Hausbesitzer eine finanzielle Hürde. Umso wichtiger sind die staatlichen Förderprogramme, die den Umstieg erleichtern können.

Eine der zentralen Anlaufstellen ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Sie unterstützt den Einbau von Wärmepumpen mit attraktiven Zuschüssen, die über die KfW-Bank beantragt werden. Auch begleitende Effizienzmaßnahmen wie die Dämmung der Gebäudehülle oder der Austausch alter Fenster werden gefördert – dies erfolgt über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Auch nach Abzug staatlicher Zuschüsse bleibt in vielen Fällen ein spürbarer Finanzierungsbedarf – vor allem dann, wenn neben der Wärmepumpe auch noch energetische Sanierungsmaßnahmen anstehen, etwa an Fassade, Dach oder Fenstern. Hier können spezielle Kreditangebote helfen, die Lücke zu schließen.

Öko-Kredite von Anbietern wie Consors Finanz richten sich gezielt an private Haushalte, die auf klimafreundliche Heiztechnik umsteigen wollen. Die Ratenkredite bieten flexible Laufzeiten von bis zu zehn Jahren und erleichtern die Finanzierung der Wärmepumpe selbst sowie begleitende Sanierungsmaßnahmen. Um den Prozess für Modernisierer möglichst einfach zu gestalten, arbeiten Anbieter teils direkt mit verschiedenen Wärmepumpenanbietern und Installationsbetrieben zusammen – für eine Lösung aus einer Hand, wie sie sich viele Eigentümer wünschen.

Die Zukunft heizt anders: Mut zur Wärmepumpe

Die Zeiten, in denen Wärmepumpen als ungeeignet für Altbauten galten, sind vorbei. Die Technik hat sich weiterentwickelt, die Praxiserfahrungen sind gewachsen und zahlreiche Studien zeigen längst: Auch in älteren Gebäuden können Wärmepumpen effizient und klimafreundlich für wohlige Wärme sorgen. Das oft gehörte „Geht nicht“ entpuppt sich bei näherem Hinsehen meist als Mythos. Mit Förderungen und passenden Kreditangeboten lässt sich der Umstieg auf eine Wärmepumpe bequem umsetzen.